(No translation for this one, sorry…)

Écrire avec le crayons. Une expérience. J’écris souvent avec le crayon. Souvent comme dans presque toujours. C’est plus lent. L’encre s’use, le niveau descend, laissant dans le tube une marque de son passage et du nombre de mots écrits. Le crayon pense et nous laisse le temps de le faire, les lettre s’impriment entre la force des doigts, la main qui les dirige, le bras qui connecte ce tout au cerveau, la pensée qui se crée, l’imagination qui se déploie…

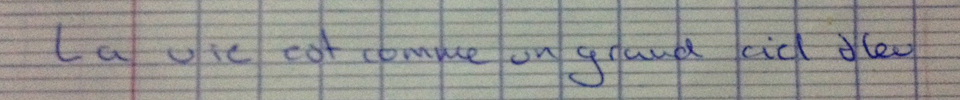

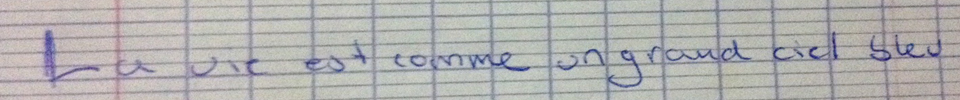

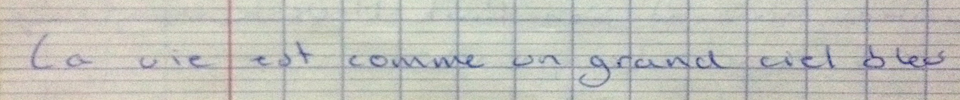

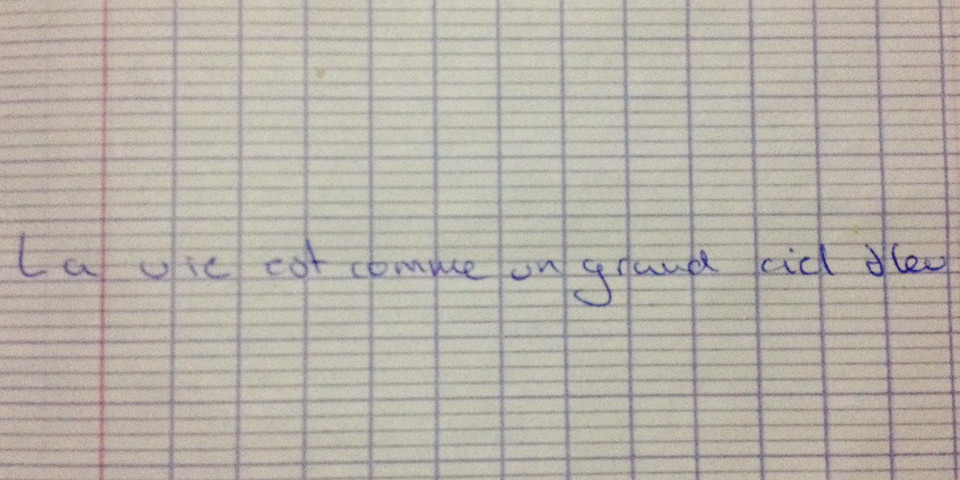

On ne sait pas pourquoi, mais il y a eu tellement d’effort pour écrire cette simple ligne qu’elle était belle avant même d’être écrite. Le crayon, c’est la beauté, c’est la perfection dans son imperfection, c’est la vie réelle, impossible de reculer, on écrit comme on avance dans la vie, une lettre à la fois. On fait des erreurs, on barre, on voit l’erreur, elle ne s’effacera pas, on essaie d’oublier, on ne peut pas, elle nous suivra à jamais. Alors on apprend la leçon, on laisse aller, on vie avec.

Ensuite le moment d’arrêt, le silence, on pense, on contemple plutôt, une oeuvre unique s’allonge sur de petites lignes fines, où chaque “e” est différent des autres “e”, où chaque “a” se distingue par l’intensité donné à la courbe et l’élan passionnel de la terminaison de la queue, le grandissime du “l”, courbé, juste un peu, juste assez, jamais tout à fait droit. On réécrit…

On ne sait toujours pas pourquoi, mais on aime qu’il n’y ait que le “g” qui s’aventure sous la ligne, le seul à trouver une beauté dans la profondeur des océans, comme s’il n’y avait pas assez de grandeur dans le mot qu’il appartient, qu’il pourrait être plus grand, plus riche, plus profond alors. Peut-être en veut-il au “d” de ne pas s’imposer assez, qu’il lui reproche de trop se recroqueviller sur lui-même. Moi je crois qu’il est plutôt modeste le “d”, il peut être grand, plus que les autres même, mais il s’en fiche. Modeste dans sa grandeur. C’est une belle qualité.

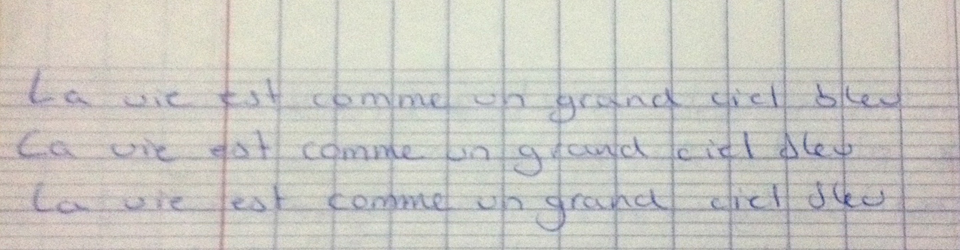

On l’écrit trois fois, pour être sûre et malgré tout, les trois ne se ressemblent pas, comme si l’on parlait de trois ciels différents. On sait qu’il n’y en a qu’un ciel. On est pas fou. L’un est plus court, l’autre plus long, le dernier vient balancer. L’un nous dit que la vie comme un grand ciel bleu ne durera pas, se recouvrira un jour, l’autre nous dévoile les grands horizons de la vie comme un grand ciel bleu, les rêves infinis, les couchés de soleil roses, la liberté de naviguer sur des eaux calmes, le dernier nous dit que la vie comme un grand ciel bleu est plutôt sobre, qu’elle est ce qu’elle est, qu’elle naît, qu’elle meurt, qu’il y a des choses au milieu, et que c’est bien ainsi. Mêmes lettres, mêmes phrases. Et pourtant.

On l’écrit une dernière fois, juste parce qu’on aime écrire “bleu”, comment le “l” se lie avec le “e”, deux complices, deux compagnons, deux amoureux qui s’aiment malgré leurs différences, qui se tiennent amenant avec eux le “b” bedonnant et le “u” qui chambranle dans leurs aventures adjectives pour montrer à quel point c’est beau le bleu, c’est poétique, ça fait rêver, que la beauté s’invitera toujours quand le bleu y est, même quand ça fait mal, c’est que le coup a déjà été donné, que l’on guérit, qu’on est humain, qu’on est en vie et que chaque matin, on décidera que notre ciel soit bleu.

Ma vie est comme un grand ciel bleu